「100年企業」という言葉を聞いたことのある人は多いだろう。企業の平均寿命が30年と言われる中、社会情勢の変化にも耐え、100年以上の長きにわたって存続している企業に対する敬意を込めた表現だ。ちなみに世界の100年企業のうち、4割以上を日本企業が占めている。その「100年企業」の多くに共通している特徴の1つが「進取の気性に富んでいる」ことだという。100年という文字からは、新しいことに取り組む力が不足しているように思われるかもしれないが、実は「100年企業」の多くは時流に敏感だ。その歴史を紐解いていくと、時代に合わせた対応を続けた企業の姿が見えてくる。

先日、200年以上続く伝統的建材メーカーの経営者から面白い話を聞いた。彼が大事にしている言葉は「プロダクトアウト」と「マーケットイン」だという。自社のノウハウをベースにした商品を開発する「プロダクトアウト」と、取引先のニーズを出発点として新たな商品を開発する「マーケットイン」は、企業を存続させるための両輪であり、どちらか一方でも疎かにした瞬間から、企業は衰退に向かうという。表現こそ違えども、彼の企業ではこの考え方を時代を超えて受け継いできたからこそ、生き残ることができたのではないだろうか。

かつてヴィッセルのGM補佐を務めた佐藤英夫氏の言葉を紹介する。幼いころから海外のサッカー雑誌を取り寄せて読んでいたという佐藤氏は、文字通りの「サッカー博士」だった。その佐藤氏の口癖は「サッカーに絶対的な戦術はない」だった。フォーメーションや戦術にトレンドはあるが、それは同じ個所をらせん状に上昇しているだけ、というのが佐藤氏の持論だ。だからこそ1つの戦い方に固執することなく、常に変化を加えながら上を目指していかなければならないと熱く語っていた。

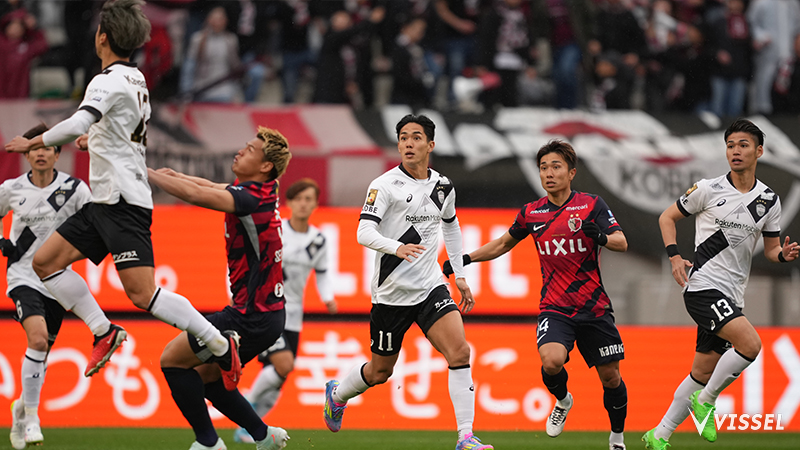

3年前までJリーグを席巻していたのは横浜FMと川崎Fだった。この両チームは、ボールを握りながら戦うポゼッションスタイルを得意としていた。ヴィッセルがかつて志向していたポジションで優位性を確立する戦い方ではなく、パスワークの精度と速度を高めることで、ライバルたちを圧倒していた。その流れを断ち切ったのはヴィッセルだった。ロングボールを有効に使いつつ、前線からの連動したプレスと球際の強さで相手を押し込んでいく戦い方で連覇を達成した。

経営の体制が変わった2004年以降、ファンサービスやアカデミーへの投資、世界基準を示すことのできる選手の獲得など、様々な部分でJリーグに新しい風を吹かせてきたヴィッセルではあるが、ここ数年間は戦い方の分野でもトレンドメーカーとなってきた。しかし今、大きな岐路に立たされている。今季ここまでの苦戦は、負傷者の発生だけが原因ではないように思う。この2年半積み上げてきた戦い方は、今やライバルたちによって徹底的に分析されており、「ヴィッセル対策」は全てのチームに浸透している。その中で従来の戦い方で勝負していくのは、自分たちの強味で押し切る「プロダクトアウト」だけで経営に臨むようなものだ。ヴィッセルがこの先もJリーグをけん引する存在であり続けるためにも、戦い方のアップデートが急務であるように思う。

今季から鹿島を率いる鬼木達監督は、シーズン開幕前からヴィッセルへのリスペクトを口にしていた。ヴィッセルについて「1つ上の基準を持っているチーム」と評価した上で、その強度を基準として考えていると公言していた。その上で「神戸さんとの試合は、シーズンで最も大事な試合の一つ」と、この日の試合前には語っていた。この指揮官の思いは、選手たちにも共有されていたようだ。攻撃の軸である鈴木優磨は「神戸との試合は球際や走ること、戦う部分がものすごく重要になるとチーム全員が思っていた」と語り、センターバックの植田直道は「戦うところから始めなければいけないというのは、監督もそう言っていた」とコメントしたことからも、それは窺える。その鬼木監督は試合後に、ヴィッセルと戦った感想を尋ねられた際には「まだまだですけれど、このように戦えるようなところまで徐々に積み上がってきていると思っています」と、自チームの選手たちが見せたパフォーマンスには一定以上の評価を与えていた。

ご存じのように、鹿島はJリーグ史上最多のタイトルを獲得している古豪クラブだ。そして鬼木監督は川崎Fの監督時代、J1リーグ優勝4度を含め、数多くのタイトルを獲得した指揮官だ。そこでヴィッセルがこのような評価を受けるようになったことは、ヴィッセルが成長した証左だ。そのこと自体は一人のサポーターとして誇らしく思うが、この試合でヴィッセルが見せたパフォーマンスは、残念ながらそうした評価に見合うものではなかったように思う。

試合後に吉田孝行監督は、序盤戦における躓きについての感想を尋ねられた際、負傷者の戦列復帰をポジティブファクターとして挙げた上で「自分たちが今までやってきたこと、やるべきことをやれば、勝てるかなと思っています」とコメントした。この吉田監督の言葉は、額面通りに受け取ることはできない。かつて「監督はスタンドとも勝負する」という本を書いたプロ野球の監督もいたが、指揮官の言葉が選手たちに与える影響は大きい。それが解っているからこそ、吉田監督はネガティブな言葉を封印し、敢えて明るい見通しを口にしたのではないだろうか。逆に言えば吉田監督の言葉は、この試合で選手が受けた精神的ダメージの大きさを表しているようにも思える。広瀬陸斗は「(ヴィッセルは)逆転できるチームではありますし、去年の自分たちはそうやって勝ってきました」と語りつつも、「相手も対策してくる中で、去年やってきたことだけでは勝てない」と、思うに任せないピッチ上の様子を言葉にした。その上で「自分たちが今この順位にいるのを思い知らされた試合でした」と言葉を結んだ。

この広瀬の言葉こそが、今のヴィッセルに必要なものを示している。ライバルたちが「ヴィッセル対策」を準備して試合に臨んでいるのに対し、ヴィッセルのアップデートが進んでいないことは認めざるを得ないだろう。今回はヴィッセルが改善すべき点を中心に考えてみる。

試合後、吉田監督は鹿島が見せた戦いについて「前半の途中から長いボールでピンチを招くシーンがあり、そこのチャレンジアンドカバー、あるいはプレスバック、セカンドボールというところをもう少しみんなでできればよかった」と語った。このコメントは、昨季までヴィッセルと対戦した相手チームの監督のコメントと似通っている。要は、昨季までヴィッセルがやっていたことを、この試合では鹿島にやり返されたということでもある。そう考えれば、この試合でヴィッセルがやるべきだったのは、自分たちが苦しめられた戦い方だったとも考えることができる。具体的な方法は複数あるが、1つには昨季の新潟が見せたような戦い方が挙げられる。敢えて相手にボールを押し付け、低い位置に形成したブロックの中でボールを奪い、そこからボールをつなぎながら前に出ていくことで、鹿島の前に出る勢いを空転させるといった戦い方だ。しかし吉田監督の中に、そうした考え方はなかったように思われる。試合後のコメントを聞く限り、吉田監督が意図していたのはこれまで通りのヴィッセルの戦い方であり、鹿島を上回る強度でそれを遂行することで打ち破ろうとしていたように思う。

この吉田監督の考え方は理解できる。新しい戦い方を習得するだけの時間的余裕がない中で、そうしたチャレンジをすることのリスクが大きすぎるためだ。しかし今まで通りの戦い方を踏襲するとしても、解決すべきポイントは複数ある。

1つ目はビルドアップだ。これについては過去にも何度か指摘したことがあるが、今ヴィッセルと対戦する相手の狙いどころとなっていることは明らかだ。ヴィッセルが低い位置でボールを握った際、前進するための方法は2つだ。1つは前線の大迫勇也を目標としたロングボールを使う方法、そしてもう1つはビルドアップでの前進だ。対戦相手はこれが解っているため、まずロングボール対策として大迫には徹底したマークをつけ、そこからの攻撃を防ごうと企図する。この日の試合でも、鬼木監督はセンターバックの関川郁万に「大迫マーク」の役割を与えていた。その上で、残る最終ラインの3選手とボランチの2枚にその周囲のケアをさせることで、大迫を起点とした攻撃を防いだ。

こうなると最終ラインからつなぎながら前進する他ないのだが、ここで1つの問題に直面する。それは最終ラインでの起点の作り方が定まっていないという点だ。自分で前にボールを運ぶという部分ではマテウス トゥーレルがその役割を担っているのだが、そのトゥーレルに対しては、相手の前線の選手が徹底的にマークをすることで、前進を阻もうとする。であればこそ、最終ラインからボールを動かしていかなければならないのだが、今のヴィッセルはその形ができていない。その結果、最終ラインでボールを押し込まれる場面が生まれてしまっている。

ここで問題となるのがGKの前川黛也、そしてセンターバックの山川哲史のボールの動かし方だ。まずボールの出発点である前川だが、山川やトゥーレルにボールを出す際、受け手の状況に対してもう少し慎重であってほしい。相手のマークを受けている味方選手にボールを渡すのは、前に立つ相手をかわすことで優位性を確立してほしいという意図が込められているのだと思う。それであれば、相手が距離を詰めることができないパススピードが求められるのだが、前川からのパスは精度を気にしているためか速度が遅く、結果としてボールを受ける時点で相手に距離を詰められている場面が散見されるのだ。これは受け手にとっては良くない状況であり、自分たちが主導権を握っているはずのリスタートの利点を消してしまうことにつながっている。

これを改善するには受け手の側にも工夫が必要だ。前川がボールを持った時点で動きながら、相手に対する位置的優位を確立しておかなければならない。具体的にはボールの脱出口が視認できる位置を取り続けながら動く必要がある。トゥーレルの場合は、そうした場面でも自ら切り返すことで相手の前に出ることができるが、そうした動きを見せない山川にとっては、この位置的優位を確立し続ける動きが絶対に必要だ。しかし山川は外に開いた時点で動きを止めてしまうことが多いため、前に立つ相手にとっての「狙いやすい目標」となってしまっている。さらにその際にパス方向に身体を向けてしまっていることも多く、相手にとっては動きが読みやすくなってしまっているのだ。実際に今季、前川から始まるリスタートの際、相手選手が山川のところで追い込んでいくように動く場面は多い。山川がここでボールを奪われるようなことはないが、相手に位置的優位を取られた中でボールを受けているため、選択肢が前川へのリターンだけになってしまっていることも多い。

サッカーにおいてパスをつなぐ際に最も重要なのは、ボール奪取を狙う相手に対する位置的優位の確立だ。これがない中でボールをつないだとしても、それはボールを動かしているだけに過ぎなくなってしまう。サッカーが相手ゴールを目指すスポーツである以上、パスをつなぐという行為は、相手に対する脅威を保ち続けなければ意味を失ってしまう。前川と山川のパス交換においては、この優位性を保つことができていないことがある。逆の視点で見れば、相手の優位性が増しているということでもある。こうしたパス回しを続けてしまうと、最後は精度を無視して蹴り出さざるを得なくなってしまう。これならばリスク回避を優先し、最初から遠くに蹴り出しておいた方がマシだったということになりかねない。

前川、山川の両選手は努力を重ねた結果、今の地位をつかみ取った。当初抱えていた問題を日々のトレーニングの中で解決するということを続けた結果、今や不動のレギュラーの座を確保している。前川が代表に選出された経験を持つように、両選手とも高い評価を得ている。そんな素晴らしい選手にこうした指摘は厳しいかもしれないが、両者とももっと高い位置を目指すことのできる選手だと思っているため、今回は敢えて厳しい目を向けさせてもらった。

前川について言えば、この試合における失点は明らかな判断ミスだった。確かにあの場面で前川は風下に位置しており、さらに相手GKが蹴ったボールには妙な回転がかかっていたため、判断は難しかったと思う。とはいえゴールを決めたレオ セアラに味方のマークがついていたことを思えば、飛び出す場面ではなかったように思う。しかし最後に飛び出しの判断を下すのは、守護神である前川自身だ。最後の砦であるGKが前に飛び出すと決めたのであれば、どんなことがあってもボールに触らなければならなかった。

とはいえ後半に見せたビッグセーブやここまで前川が飛び出すことでチームを救った回数を考えれば、この失点は「事故」として受け止めるべきだろう。前川自身の中では反省材料として残っているだろうが、これを周りが責める必要はない。むしろ問題は、得点の可能性が感じられなかった攻撃にある。

この試合に際して吉田監督はウイングを武藤嘉紀とエリキとした上で、佐々木大樹を左インサイドハーフに配した。結果として得点を取りたい前の4枚と後ろの6枚に分断されるような格好になってしまった。吉田監督は試合の途中で左ウイングのエリキと佐々木の位置を入れ替えるなどして左右のバランスを取っていたが、この試合で注意すべきはむしろ前後のバランスだったように思う。そうなった理由は、鹿島が見せた「ヴィッセル対策」にある。鹿島はヴィッセルの高い位置からのプレスを回避するために、ロングボールを使ってきた。レオ セアラを前に残し、もう1人のFWである鈴木を低い位置においてロングボールの目標とした。高さとパスセンスに定評のある鈴木がミドルサードでボールを受け、前を向いた味方を使っていくため、ヴィッセルのボランチから後ろの選手たちは位置を上げることができなくなっていた。そのためヴィッセルの布陣は前後に間延びした形になってしまい、セカンドボールの回収も難しくなっていた。

これこそが、今季多くのライバルが見せる「ヴィッセル対策」の1つだ。ヴィッセルのプレスをまともに受けてしまうと、押し込まれる時間が延びてしまう。前節の湘南戦ではそれが成功したため、最終ラインがハーフウェーライン近くまで出ることができ、相手を押し込んだ「ハーフコートゲーム」のような展開に持ち込むことができた。全てのチームがこの日の鹿島のように戦えるわけではない。鹿島には鈴木という攻撃の起点となることのできる選手がいたために、実現可能になった戦い方であるとも言える。しかしこうした展開にも備えておく必要はある。対策は2つだ。1つはプレスの開始位置を落とし、ミドルサードで構える形とした上で、全体でボールを前に運んでいく方法だ。そしてもう1つはアンカーシステム=4-1-2-3へのこだわりを捨てることだ。

まず前者だが、これは比較的対応しやすいだろう。しかし全体の位置を下げるためゴールまでの距離は長くなる。そのため吉田監督が大事にしている「前への圧力」は弱まる。前への圧力を保ちながら戦うのであれば、布陣の変更も考慮する価値はある。今のヴィッセルの戦い方において最も大事なポジションはアンカーだ。広いエリアを管理しながら、ボールを散らしていくという役割を考えた時、扇原が適任であることは事実だ。しかしこの試合のように、鈴木のような起点となることのできる選手をここにぶつけられてしまうと、その対応が優先されてしまうため、攻撃時の効果は減少してしまう。そうであるならば、最初からここに井手口陽介のような守備で奔走できる選手を配置し、攻撃と守備をある程度切り分けることを考える価値はあるように思う。

ここで3つ目の選択肢を提示してみる。それはプレスの整理だ。今のヴィッセルが企図するプレスにおいて、その方法は3つの中から選択する必要がある。1つ目は相手のプレーエリアを限定する方法、2つ目はパスの受け手へのプレッシャーを強める方法、そして3つ目はパスコース自体を制圧する方法だ。

まず1つ目だが、この場合はボールホルダーに対する人数を増やしつつ、チーム全体が前に出ながら相手のプレーエリアを狭めていかなければならない。プレスをかける選手は敢えて1つのコースを残し、そこに誘導するようにプレーする必要がある。嵌った時には、相手を小さなフィールドに閉じ込めることができるため、ボール保持に変わった瞬間には圧倒的な優位が確立されている。

そして2つ目の方法だが、この場合には全ての選手が自分のポジションを守るのではなく、マンマークに近い形で相手選手をマークしなければならない。選手の位置に応じて立ち位置を定めるため、パスの受け手に対してアタックできる状況は作り出しやすく、単純な1対1ではなく、誘導次第では2対1を作ることも可能になる。

最後に3つ目の方法だが、これはプレスを発動させた時点で相手のパスコースを塞ぎつつ、ボールを奪いたい位置へのパスコースのみを空けておくというやり方だ。相手選手に対して出口を見せつつも、実はそこが狙いどころという罠を仕掛ける。狙い通りに相手を動かしていくため、ボール保持に変わった瞬間の反撃から逆算したプレスが可能になる。

こうした3つの方法は、いずれもデメリットを包括している。その全てに共通しているのは、1人でも対応が遅れた場合はそこが穴となり、相手にチャンスを与えてしまうということだ。これを防ぐためには、チーム内での徹底した意思統一が必要になる。

なぜここで「プレスの整理」という選択肢を提示したかと言えば、今季のヴィッセルは相手の「ヴィッセル対策」を受ける中で、意思統一に緩みが生じているように感じているためだ。上記で挙げた3つの方法で言えば、ヴィッセルがこれまでやってきた方法は2つ目に近いように思う。しかし相手のロングボールへの警戒などという状況によって、低い位置で守りたい選手と高い位置からプレスをかけていく選手とに二分されてしまっている。その結果、昨季のように、ボール保持に変わった瞬間、チーム全体で攻めあがるような形を作る場面が減少している。この日の試合でもパスをカットする場面は何度もあったが、そこで迫力のある攻撃につながる回数はそれほど多くなかった。

そうした問題点を象徴していたのが、この試合における佐々木の動きだったように思う。左インサイドハーフで先発した佐々木は、左ウイングのエリキが見せる「中に入ってくる動き」に応じて、細かくポジションを変えていた。それもあったためか、ボール保持に変わった瞬間の動き出しが、いつもに比べて遅く感じられた。そしてタッチライン際でボールを受ける場面も多くなり、その際には中へのコースを切られてしまい、効果的にボールを動かすことができなかった。

本来のヴィッセルの戦い方であれば、ボール保持に変わった瞬間、チーム全体が優位性を確立していることが多かった。しかしこの試合ではそう感じられる回数は少なく、ボール保持に変わっても、選手間のリレーションが確立できておらず、攻撃に移行できない場面が散見された。この原因は、ボール非保持時の立ち位置が整理されていないためであるように思う。であればこそ、吉田監督には新しい選択肢の提示を含め、もう一度チーム内での約束事を整理する必要があるのではないだろうか。これまでと同じことをやらせるのではなく、「ヴィッセル対策」を上回るための方法を選手たちに提示し、それを徹底させることが求められているように思う。吉田監督の手腕が試されている。

この試合で最大の収穫は2つだ。1つはカエターノ、そしてグスタボ クリスマンという2名の新戦力が可能性を見せてくれたことだ。

カエターノは左足からの見事なキックを披露した。昨季は攻撃の起点ともなっていた左サイドバックではあるが、今季はまだここを埋めることができていない。しかしこの試合で見せたカエターノのパフォーマンスは、大きな希望となったように思う。足もとの技術も高いように感じられたカエターノがこの位置に定着することができれば、大きくサイドを変えながら相手陣内に攻め入っていくヴィッセルのサッカーが復活する。

そしてクリスマンだが、こちらは球際での強度や運動量といった点で十分な力を持っていることを感じさせてくれた。動きながらボールを捌くことができる選手であるように見受けられた。献身的にスペースを埋める動きも披露したクリスマンが、インサイドハーフの位置で前線を動かす役割を担ってくれる可能性は高い。

そしてもう1つの収穫は酒井高徳、汰木康也の復活だ。特に酒井の復帰は、前記したカエターノの存在と合わせて、右サイドを整理してくれる可能性が高い。左後方からのボールと後ろからの押し上げがあれば、武藤の動きも整理される。今は1人で複数のことをこなそうとするあまり、中に入ってしまうことも多い武藤だが、右サイドに留まる形が整えば高い位置でこのエリアを制圧することができるようになる。それはヴィッセルの武器であるクロスを上げるための態勢を整える上でも、大きな意味がある。

スコアは0-1という最小差ではあったが、内容的には完敗だった。思ったようにボールを動かせない上、意味不明なカードの提示など、不安定なジャッジも選手にとっては大きなストレスとなったことは間違いない。今季、様々な問題点を指摘されているジャッジだが、これは自分たちの力の及ぶところではない。さらにジャッジの不安定さは対戦相手に対しても同様に作用しており、ヴィッセルだけが不利を負っているわけでもない。であればこそ、自分たちで変えることのできる部分=戦い方の整理を図ることで、もう一度強さを取り戻さなければならない。

試合数にバラつきがあるため暫定ではあるが、この試合の結果、順位は「J2降格圏内」である18位へと下降した。ヴィッセルの力を思えば「まさか」としか言いようのない結果ではあるが、これは現実として真摯に受け止めなければならない。相手に対策をされる中、それを乗り越えていかなければ「真の強豪」にはなれない。逆に言えば、そうした状況を乗り越えるからこそ、「真の強豪クラブ」は畏怖を込めて語られる存在となる。

次節は中3日での戦いだ。再びのアウェイゲームではあるが、月の変わるこの試合で反撃の端緒を開いてくれることを期待している。

冒頭で紹介した佐藤氏だが、残念ながら昨年11月に命の蝋燭の火が消えた。筆者のもとに最後に届いたメッセージは、天皇杯優勝直後の「ヴィッセルは強くなりました。リーグ戦も優勝すると思います。来年の3連覇も夢ではないと思います」という喜びの声だった。かつて「強いヴィッセル」を夢見てクラブ運営に奔走していた佐藤氏にとっても、ヴィッセルの躍進は誇らしいものだったのだろう。こうした様々な人の思いの上に、今のヴィッセルは立っている。その思いを受け止め、次節からは再び「強いヴィッセル」の姿を見せてほしい。まだシーズンは十分に残っている。首位との勝点差10を取り返すことも、ヴィッセルにとっては決して難しいことではないはずだ。